ЕАБР: торговля Центральной Азии со странами Персидского залива выросла в 4 раза

Алматы, 30 октября 2025 года. ЕАБР представил свое первое макроэкономическое исследование стран Персидского Залива. В его основе лежит сравнительный анализ макроэкономических и финансовых показателей шести стран Персидского залива за период 2020-2024 годов.

Интерес ЕАБР к региону Персидского залива связан с быстрым развитием торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран этого региона с Евразийским регионом. Например, за последние 5 лет взаимный товарооборот между Центральной Азией и странами Залива увеличился в 4,2 раза, достигнув 3,3 млрд долларов США, а накопленные прямые инвестиции выросли в 1,8 раза до 16,2 млрд долларов. Экономики Персидского залива сегодня – это не только энергетический центр мира, но и новые финансовые партнеры для стран-участниц ЕАБР. Их устойчивость и готовность инвестировать в долгосрочные проекты открывают возможности для роста и взаимовыгодного регионального сотрудничества.

Ключевые выводы:

-

Регион — мировой энергетический гигант. Страны Залива контролируют около 30% мировых запасов нефти и в совокупности являются крупнейшим экспортером. Нефтегазовый сектор обеспечивает от 50% до 90% экспортных доходов стран региона.

-

Высокая финансовая устойчивость. Совокупные суверенные фонды превышают 5 трлн долл., а золотовалютные резервы региона (813 млрд долл.) значительно выше общепринятых норм, что позволяет странам региона сохранять стабильность даже при падении цен на нефть.

-

Важнейшие структурные факторы – зависимость от нефтегазового сектора (от 50 до 90% экспортных доходов стран региона) и иностранных работников (из 61 млн населения региона 35 млн – иностранцы).

-

Вместе с тем, взят курс на диверсификацию и трансформацию. Особенно в ОАЭ, где нефтегаз уже занимает лишь 20% экспорта, экономика становится глобальным центром финансов, туризма и логистики.

Подробнее о докладе:

Экономики большинства государств Персидского залива показали рост в 2024 г. и первой половине 2025 г. Рост ВВП во всех странах региона поддерживался активным развитием ненефтегазового сектора. Этому способствовали структурные реформы, направленные на диверсификацию экономики, повышение ее устойчивости к колебаниям мировых цен на сырье и усиление потенциала роста.

Фискальная позиция государств Залива также оставалась устойчивой. Несмотря на снижение нефтяных доходов, бюджеты стран поддерживаются за счёт роста ненефтегазового сектора, что снижает зависимость от цен на энергоресурсы и помогает смягчать внешние риски.

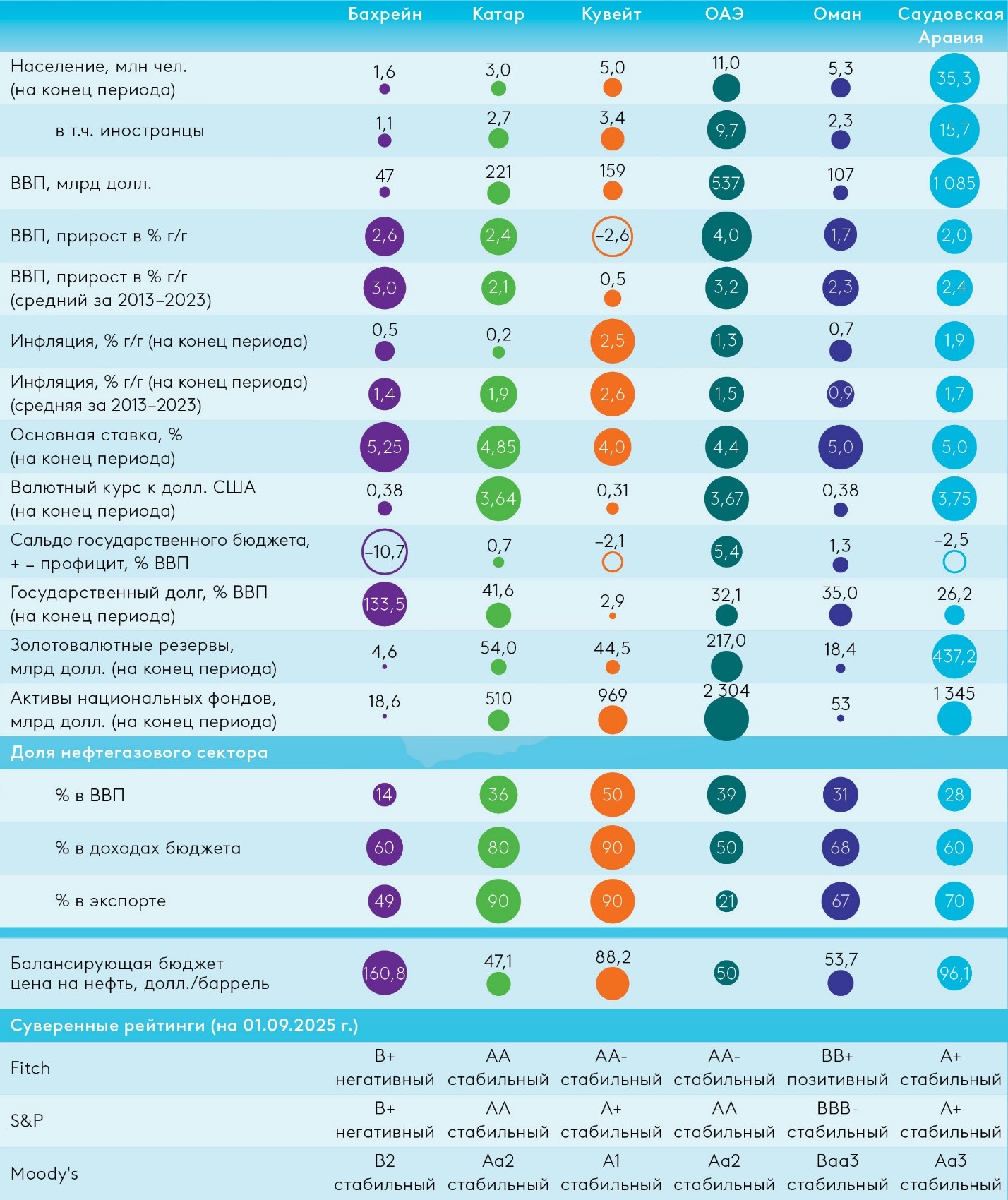

Агрегированный ВВП стран Персидского залива по итогам 2024 г. составил 2,2 трлн долл., что соответствует 2% мирового ВВП. Крупнейшая экономика региона — Саудовская Аравия с ВВП на уровне 1,1 трлн долл. (50% совокупного ВВП Залива). Второе место занимает ОАЭ с ВВП в размере 0,5 трлн долл. Совокупный ВВП Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна составил около 0,6 трлн долл.

Основа экономик стран Залива — доходы от нефти и газа. Это связано с уникальностью региона: государства Залива контролируют около 30% мировых запасов нефти. В большинстве стран региона на нефтегазовый сектор приходится 30–50% ВВП и 50–90% экспорта. Нефтегазовый сектор также обеспечивает 40–90% доходов госбюджета.

Поэтому регион прикладывает усилия по диверсификации экономики для повышения устойчивости ее развития. Яркий пример диверсификации — ОАЭ. Доля нефтегазового сектора в экспорте страны минимальна среди стран Залива — около 20%. Это стало возможным благодаря тому, что еще в 1970-х гг. страна сделала ставку на реэкспорт (сейчас он составляет около 40% внешней торговли), а также на развитие авиаперевозок, финансов и туризма. Сегодня ОАЭ являются глобальным торгово-финансовым хабом. Другие страны Залива также снижают зависимость своих экономик от цен на нефть, реализуя стратегию, доказавшую свою эффективность на примере ОАЭ. Приоритетными направлениями развития для государств Залива остаются финансы, туризм и логистика.

Население стран Персидского залива составляет около 61 млн человек, из которых лишь 26 млн — граждане этих государств. Остальная часть — иностранные работники, обеспечивающие функционирование ключевых отраслей экономики. В некоторых странах, таких как Катар и ОАЭ, доля экспатов в населении достигает 90%, а среди занятых — выше 95%. В других экономиках региона иностранцы также доминируют на рынке труда: в Бахрейне — около 79%, в Саудовской Аравии — 75%, в Омане — 68%.

Широкое привлечение иностранной рабочей силы стало важным фактором экономического роста и диверсификации стран Залива. Импорт труда обеспечивает гибкость, снижает издержки и ускоряет реализацию крупных проектов. Однако зависимость от экспатов несёт риски — ограниченное участие населения в жизни страны и уязвимость перед миграционными потоками. В ответ правительства усиливают программы локализации занятости и развивают систему подготовки кадров.

Государства Залива скопили значительные суверенные активы, которые защищают их экономики от колебаний мировых цен на нефть. Совокупные золотовалютные резервы центральных банков региона составляют 813 млрд долл. Из них 437 млрд долл. приходится на Саудовскую Аравию и 217 млрд долл.— на ОАЭ. Достаточность резервов превышает общепринятые нормы, а в некоторых странах, таких как Саудовская Аравия, Катар и Кувейт, они достигают самых высоких в мире уровней относительно импорта товаров и услуг: 17, 12 и 9 месяцев импорта соответственно.

Помимо золотовалютных резервов, государства Залива располагают колоссальными активами в суверенных фондах — более 5 трлн долл. Крупнейшими фондами обладают ОАЭ и Саудовская Аравия: на конец 2024 года их объемы составляли 2,3 трлн и 1,3 трлн долл. соответственно. Эти активы, помимо основной функции — финансирования проектов, направленных на развитие и диверсификацию экономик, — могут использоваться для поддержки бюджетов и валютных курсов в случае внешних шоков, таких как падение цен на нефть.

Центральные банки стран Залива проводят политику фиксированных обменных курсов, при этом большинство валют региона привязаны к доллару США. Благодаря значительным золотовалютным резервам эта политика отличается надежностью — действующие курсы поддерживаются десятилетиями, несмотря на значительные колебания цен на нефть. Устойчивость валют способствует поддержанию ценовой стабильности и снижает риски для иностранных инвесторов. Процентные ставки центральных банков региона движутся практически синхронно с решениями ФРС США, что уменьшает вероятность резкого оттока капитала. С другой стороны, способность стран вести самостоятельную денежно-кредитную политику ограничена.

Суверенные финансовые риски в регионе Персидского залива в целом остаются низкими. Формально государственный долг считается устойчивым, если его отношение к ВВП не превышает 60%. В большинстве стран Залива этот показатель в два раза ниже. Низкий уровень долговой нагрузки относительно ВВП позволяет рассчитывать на долговую устойчивость даже при неблагоприятных сценариях. В результате суверенные долги почти всех государств Залива имеют высокие инвестиционные рейтинги.

Социально-экономические показатели по итогам 2024 г.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас», «Евразийская товаропроводящая сеть».

Контакты пресс-центра ЕАБР:

+7 (727) 244 40 44, доб. 4774