Возможности внедрения тарификации выбросов углерода в Центральной Азии и Азербайджане

Тарификация выбросов углерода — один из мощнейших инструментов климатической политики, который позволяет выстроить гибкий подход к решению задачи по сокращению выбросов. Эффективное применение этого инструмента позволяет не только приблизиться к достижению главной цели климатической политики, а именно к смягчению последствий изменения климата, но и получить доход, который может быть реинвестирован в развитие зеленых технологий. Кроме того, тарификация дает участникам рынка возможность сформировать более четкое понимание текущего уровня и прогнозируемой динамики уровня выбросов. А это, в свою очередь, является необходимым условием эффективного долгосрочного планирования и принятия стратегических решений в экономической и климатической политике. Являясь изначально более широко распространенным инструментом в странах с высоким уровнем дохода, механизмы тарификации выбросов углерода все чаще принимаются на вооружение странами со средним уровнем дохода, свидетельствуя о повышении инклюзивности глобальных усилий по защите климата.

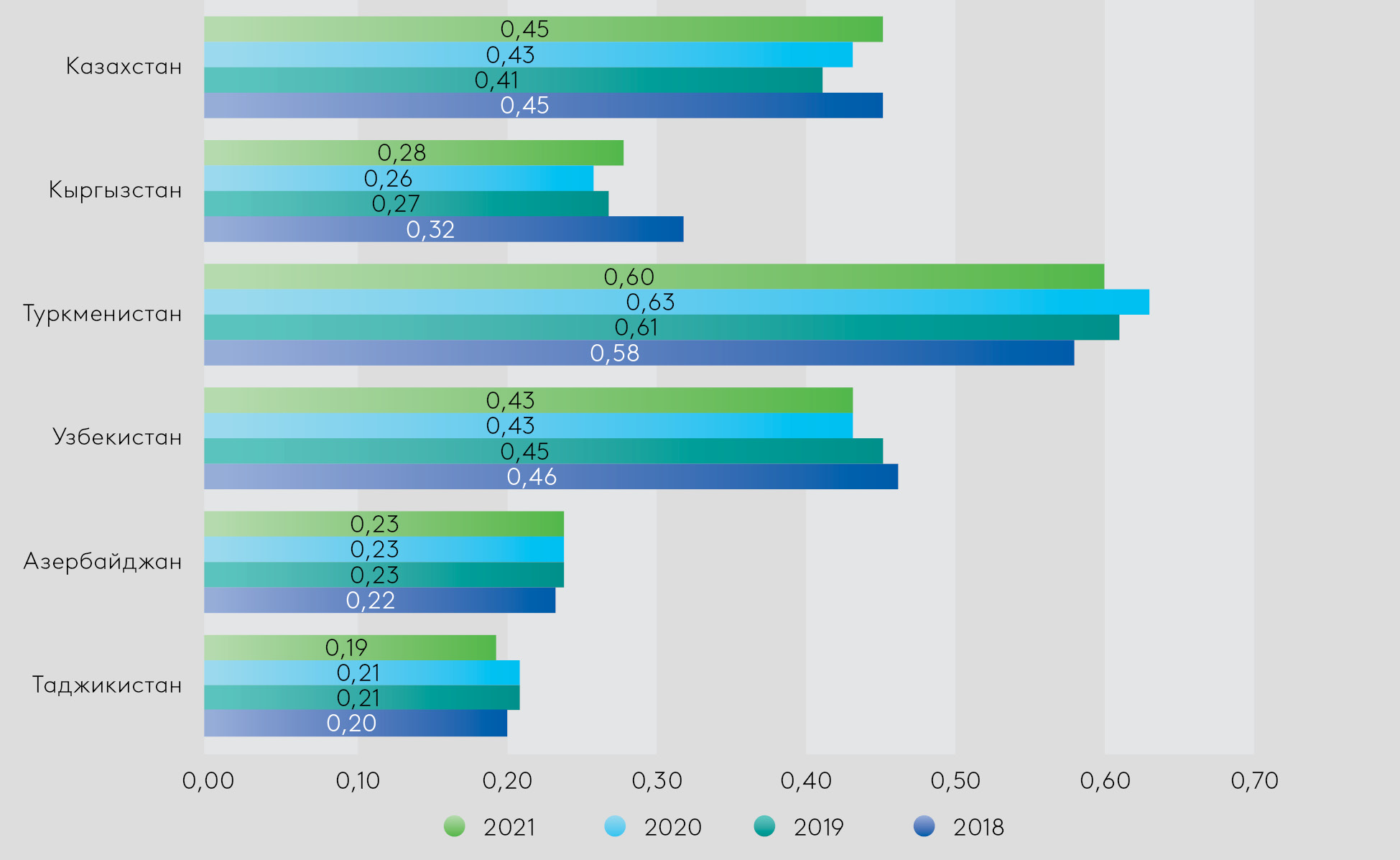

Доля стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) и Азербайджана в мировом объеме выбросов парниковых газов (ПГ) крайне невелика (1,4%), причем большая ее часть среди стран региона приходится на Казахстан и Узбекистан (0,73% и 0,32% соответственно). Доля этих шести стран в мировом ВВП и населении еще ниже — 0,87% и 1,08% соответственно. Туркменистан занимает среди рассматриваемых стран первое место по углеродоемкости ВВП (0,60 кг CO2 на 1 доллар). Эти показатели могут представляться пренебрежимо малыми в мировом масштабе, однако совокупный вклад региона может существенно повлиять на успех глобальных усилий по борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого экономического роста.

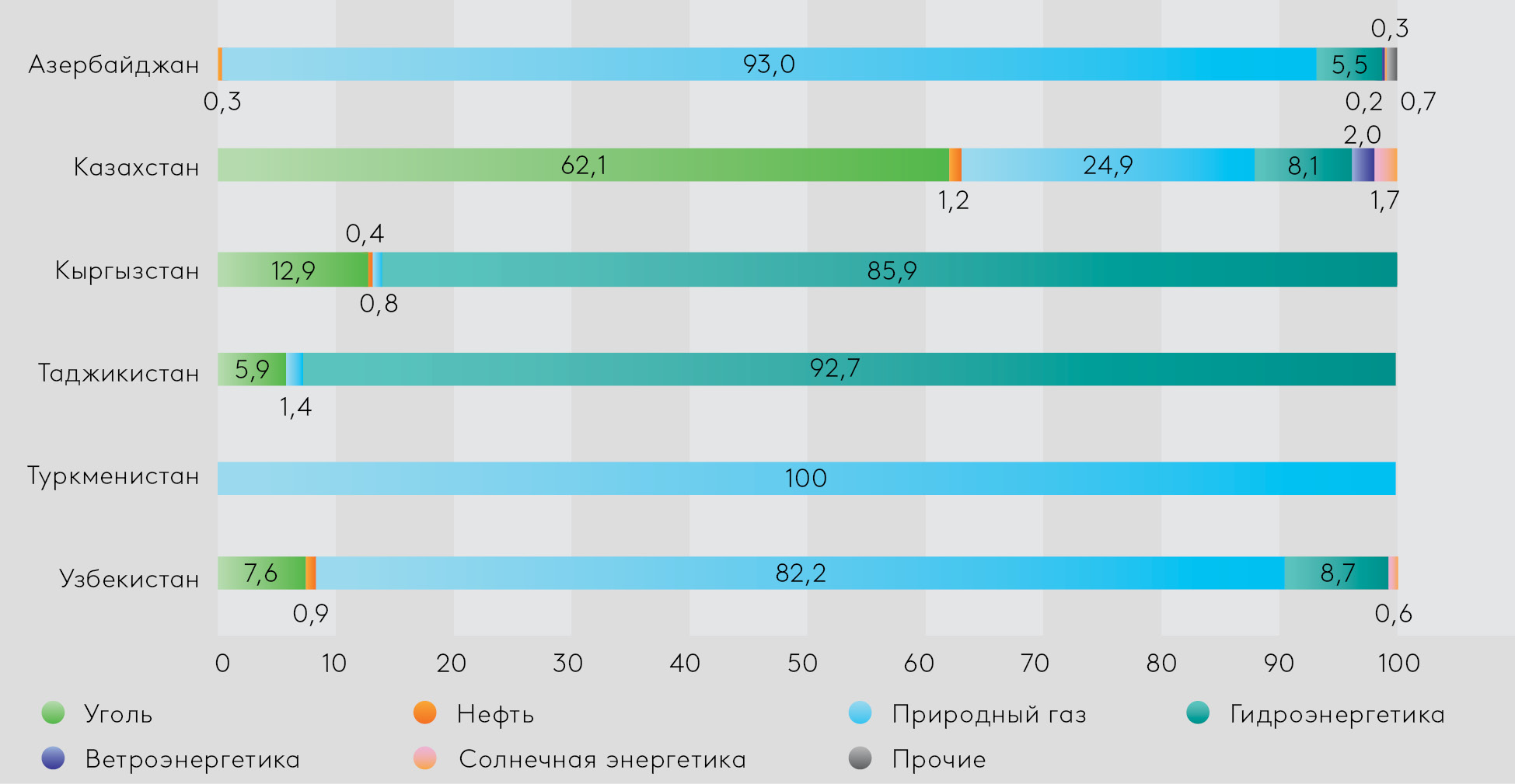

Почти во всех странах региона наибольшая доля в общем объеме выбросов углерода приходится на энергетический сектор. Исключения — Кыргызстан и Таджикистан, где по объему выбросов лидирует сельское хозяйство. Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан имеют больший углеродный след, что объясняется высокой зависимостью их энергетического, промышленного и транспортного секторов от угля и природного газа, а в Кыргызстане и Таджикистане энергия производится преимущественно из возобновляемых источников (67,9% и 87,2% соответственно). Этот резкий контраст свидетельствует об экономическом многообразии региона и подчеркивает, насколько важно учитывать страновые особенности при выработке климатической политики.

Страны Центральной Азии и Азербайджан активно интегрируют вопросы, связанные с изменением климата, в свою законодательную базу, принимая по внимание соответствующие международные соглашения и адаптируя передовой мировой опыт с учетом национальных условий и приоритетов. Все рассматриваемые страны утвердили определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ). Они также признали, что развитие источников возобновляемой энергии является приоритетным направлением климатической политики. Казахстан и Кыргызстан предприняли наиболее решительные действия в этом направлении, утвердив целевые сроки выхода на нулевой уровень выбросов и тем самым подчеркнув свое намерение возглавить борьбу с глобальным потеплением в регионе. Таджикистан занял уникальную позицию, став единственной из рассматриваемых стран, где приоритет отдается адаптации к негативным последствиям изменения климата, а не их смягчению. Это объясняется уязвимостью страны перед такими последствиями.

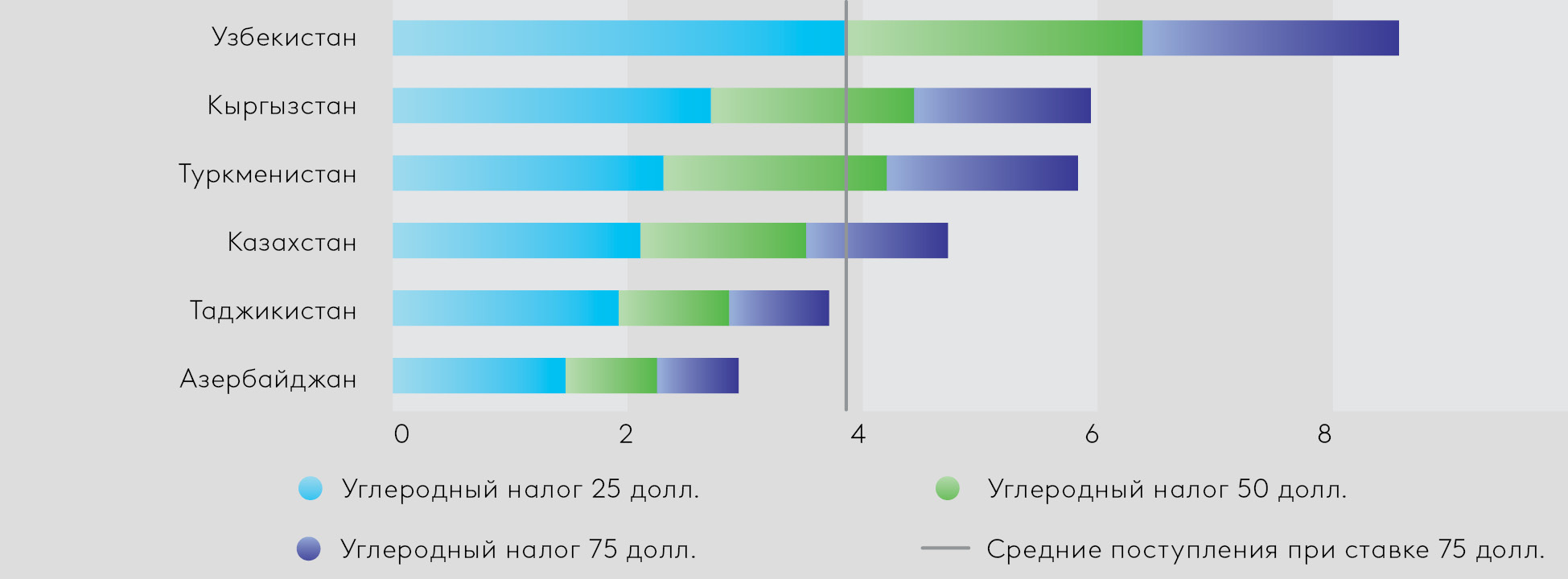

ИТВУ считаются мощным инструментом достижения целей по ОНУВ и источником дополнительных доходов, которые могут существенно пополнить национальные бюджеты. По данным МВФ, меры по смягчению последствий изменения климата, реализуемые в настоящее время в Азербайджане, Кыргызской Республике и Казахстане, могут оказаться недостаточными для сокращения выбросов до целевого уровня, в то время как Узбекистану и Таджикистану, по всей видимости, удастся своевременно исполнить свои обязательства. Эксперты МВФ полагают, что для достижения средневзвешенного целевого уровня исполнения обязательств по ОНУВ на Кавказе и в Центральной Азии достаточно ввести единый углеродный налог со средней ставкой 25 долларов за тонну выбросов СО2, что позволит странам этих двух регионов получить дополнительный доход в размере около 2,6% ВВП. С другой стороны, необходимо также учитывать возможные негативные последствия для предприятий и домохозяйств от введения углеродного налога в таком размере в каждом конкретном случае.

Внедрение ИТВУ сопряжено со значительными трудности, поскольку требует наличия надежной политической и нормативной базы, а также институционального потенциала. Для достижения сокращения выбросов крайне важны эффективное администрирование, мониторинг, механизмы установления правил, четко определенные цели и сроки. Не менее важную роль играет поддержка заинтересованных сторон, поскольку общественное мнение по поводу ценообразования на углерод может быть неоднозначным. Из всех стран, охваченных исследованием, практический опыт реализации ИТВУ есть только у Казахстана. Азербайджан заявил о начале разработки стратегии достижения углеродной нейтральности, предусматривающей в качестве одного из стимулов возможное введение углеродного налога. Узбекистан готовится к внедрению системы тарификации выбросов углерода, постепенно выстраивая необходимую инфраструктуру и институты. Как сходства, так и различия в подходах обусловлены многообразием экономических укладов и спецификой структуры выбросов парниковых газов. Чтобы обеспечить жизнеспособность и действенность будущих ИТВУ, необходимо дополнительно проанализировать ряд факторов, определяющих готовность каждой конкретной страны к внедрению тарификации выбросов, и лишь затем принимать соответствующие решения.

Для оценки факторов, способных повлиять на важность тарификации выбросов как одного из инструментов достижения национальных климатических целей, на уровень готовности рассматриваемых стран к регулированию климата методами налогово-бюджетной политики и на потенциальную эффективность такого регулирования с учетом национальных особенностей, был разработан Инструмент оценки готовности. Он позволяет рассмотреть ряд критериев, учитывающих страновую специфику, таких как характер и структура экономики и генерируемых ею выбросов, основные направления климатической политики, ее пробелы или, напротив, избыточные меры, уровень ОНУВ, состояние систем мониторинга, отчетности и верификации (МОВ), эффективность действующего углеродного рынка, институциональный потенциал и уровень вовлеченности заинтересованных сторон.

Анализ текущего положения дел в странах Центральной Азии и Азербайджане подводит к выводу о невозможности шаблонного применения ИТВУ. Для того чтобы обеспечить максимальную отдачу и действенность страновых климатических стратегий, необходим индивидуальный подход к их разработке. Например, Азербайджан мог бы рассмотреть возможность применения налогово-бюджетных механизмов регулирования выбросов углерода, чтобы сделать свой экспорт более конкурентоспособным и обеспечить дальнейшую диверсификацию своей углеродоемкой экономики. Уникальный пример Казахстана и его низкоуглеродные амбиции доказывают, что применение инструментов тарификации выбросов углерода с учетом их важности, эффективности и уровня готовности — оправдано. В то же время, Кыргызстан и Таджикистан могут использовать другие возможности для зеленого роста, достаточные, чтобы достигнуть ОНУВ. В Туркменистане сегодня отсутствуют основные элементы климатического регулирования, что делает внедрение углеродного ценообразования преждевременным, особенно с учетом существенных субсидий на ископаемое топливо.

Учитывая сходства и различия между рассматриваемыми странами и трудности, с которыми они могут столкнуться в процессе разработки углеродной политики, рекомендуется предпринять следующие шаги в рамках подготовки к внедрению ИТВУ:

- Во-первых, необходимо провести оценку готовности, чтобы установить уровень развития нормативной базы, механизмов и инструментов тарификации выбросов углерода, а также уровень технической готовности, который должен быть обеспечен в каждой стране. Кроме того, на этом этапе нужно создать систему МОВ — ее наличие является обязательным условием эффективности любой климатической политики. Стране также необходимо оценить возможность постепенной отмены субсидий на ископаемое топливо при одновременном обеспечении социальной защиты для наиболее уязвимых слоев населения.

- Во-вторых, если по результатам подготовительной работы будет установлено, что страна нуждается во внедрении ИТВУ и готова к этому, необходимо усилить действие факторов, способствующих ускорению этого процесса. На этом этапе, возможно, потребуется укрепить общую нормативную базу тарификации выбросов углерода, согласовав ее с дополняющими ее компонентами местной нормативной базы, а также гармонизировать структуры ИТВУ с учетом национальных и региональных особенностей. Важно также обеспечить наращивание институционального потенциала, поскольку эффективное управление тарификацией выбросов углерода требует дополнительных усилий и навыков. Наконец, вовлечение заинтересованных сторон и повышение уровня осведомленности населения обеспечит общественную поддержку и будет способствовать стабильности всего процесса в долгосрочной перспективе.

- В-третьих, даже если на текущем этапе развития климатической политики некоторые страны могут считать внедрение тарификации выбросов углерода преждевременным или ненужным, любая из рассматриваемых стран может задействовать целый ряд дополнительных инструментов ускорения низкоуглеродного роста. К числу таких инструментов относятся, в частности, льготные тарифы, стимулирующие инвестиции в производство электроэнергии из возобновляемых источников, и различные механизмы сокращения выбросов, торговли квотами на выбросы и привлечения международного зеленого финансирования за счет средств банков развития, фондов и других организаций. Эти инструменты можно использовать в качестве эффективных переходных средств декарбонизации, которые в будущем могут быть дополнены системой тарификации выбросов углерода.